accueil

> nos actions > lettres d'information > lettre d'information n°44. h... > lettres d'information > vers de nouveaux horizons artistiques..

Adhérer

Vers de nouveaux horizons artistiques..

La musique de l'autre, recherche et création

Entretien Laurent Aubert

Directeur des Ateliers d'ethnomusicologie et conservateur au Musée d'ethnographie de Genève, Laurent Aubert vient de publier, avec le concours des Ateliers d'ethnomusicologie, l'ouvrage La Musique de l'autre et de créer, avec Arion, le nouveau label Ethnomad, ouvert à l'expression de toutes les diasporas musicales.

Par cette double initiative, il engage l'ethnomusicologie, dans une société multi-culturelle, à accompagner l'élargissement de nos horizons artistiques

CMTRA : Dans un contexte global de métissage des esthétiques et des cultures musicales, vous choisissez de traiter de « La Musique de l'autre ». Est-ce une façon de vous situer, de dresser une rétrospective de cette ouverture grandissante aux « musiques du monde » ?

Laurent Aubert : L'idée n'est pas de renforcer l'exotisme de musiques qui ne nous appartiendraient pas, mais plutôt de signaler que c'est dans cette altérité que réside souvent l'intérêt premier qui attire quelqu'un d'ici vers une musique d'ailleurs. C'est un point de départ.

Maintenant, beaucoup de choses ont évidemment changé, pour moi qui travaille dans ce domaine depuis plus de vingt ans. L'autre est beaucoup plus proche que ce qu'il était dans les années 70, par l'immigration, par la diversification des voyages et les rencontres qu'ils suscitent.

Par ailleurs les métissages se sont accélérés, multipliés, développés, sous toutes les formes possibles et imaginables. La généralisation de ce processus date d'il y a une quinzaine d'années. Effectivement, le goût pour une musique d'une culture autre vient d'une affinité personnelle, née autour des dimensions de l'émotion ou de l'être que ces musiques - et notamment les plus traditionnelles - peuvent révéler. Il ne s'agit pas de nier ni d'émettre aucun jugement de valeur, quel qu'il soit, sur des phénomènes de métissage. Certains sont anciens comme les musiques afro-latino-américaines ; d'autres, comme ce qu'on appelle la fusion ou la world music, sont plus récents et expriment la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec ses besoins et ses réalités propres.

Dans ce bouquin, j'essaie de faire une sorte de bilan de toutes ces questions et de proposer quelques pistes, en insistant notamment sur le fait que la découverte de « la musique de l'autre » nous amène à remettre en question nos propres critères de valeurs et à aborder toute musique d'une oreille nouvelle. On associe aujourd'hui volontiers métissage et modernité. Est-ce le métissage qui s'est accentué ou sa reconnaissance ?

La revendication s'est accentuée. Mais je dirais que toute musique « orale », qui ne repose pas sur une tradition écrite, est par définition contemporaine et donc moderne, tant qu'elle est jouée : elle est simplement vivante.

Qu'on l'utilise comme moyen ou comme prétexte d'une revendication est en revanche nouveau. Mais la musique de l'Inde était moderne quand elle était jouée au xvie siècle et elle demeure moderne quand elle est jouée aujourd'hui. D'ailleurs la manière dont elle est jouée reflète le monde contemporain.

Si l'on pouvait par exemple comparer l'enregistrement actuel d'un jeune virtuose indien avec ce qu'aurait pu jouer son grand père, il y a cinquante ans, on verrait une grande différence au niveau du style et de l'interprétation. Et pourtant cette tradition est continue ; elle n'a pas connu de rupture, mais une évolution constante de ses formes traditionnelles. D'autres musiques se placent en rupture par rapport à une tradition, notamment par une intention de fusion ou par une recherche expérimentale, d'autres s'inscrivent très franchement dans un contexte technologique moderne en utilisant des instruments électroniques, informatiques qui permettent de développer de nouveaux timbres.

Je pense qu'il n'y a en tout cas pas de frontières, pas de barrières claires entre ce qui relève d'une tradition et ce qui s'en écarte : chaque démarche individuelle témoigne d'un dosage particulier de ces deux lignes de force. En fait, ce débat entre tradition et modernité n'a plus grand sens aujourd'hui.

Quel est l'apport de la collection de disques « Ethnomad » ?

La nouvelle collection de disques « Ethnomad » est le fruit de notre collaboration avec Arion à Paris. Les Ateliers d'ethnomusicologie contribuent à la production artistique et la maison de disques assure un rôle de production commerciale. Il s'agit d'enregistrements de studio et non de terrain.

Dans « Ethnomad » il y a « ethno », une vision novatrice des musiques du monde, il y a « nomade », car ces musiques bougent, elles sont intégrées au monde d'aujourd'hui, puis il y a « mad » pour le petit grain de folie et de génie qui fait que la musique est bonne et qu'elle est capable de nous émouvoir, de nous remuer. C'est la spécificité de cette collection par rapport à d'autres - y compris celle dont je m'occupe au Musée d'ethnographie de Genève* - d'être consacrée aux musiciens issus de la diaspora.

Je pense que c'est important qu'il y ait d'un côté, par exemple, les musiques villageoises du Botswana oriental et d'un autre côté des musiques de tel artiste ou ensemble vivant en Europe, avec un potentiel créatif et une qualité professionnelle qui puissent s'aligner sur le marché international.

Une autre caractéristique à laquelle nous tenons est de ne pas faire de concessions aux lois du marché, de ne pas nous sentir obligés par exemple d'habiller une production de nappes de synthétiseur pour qu'elle se vende mieux, mais de nous laisser guider d'abord par notre intuition et notre sensibilité dans les critères de sélection.

Il s'agit dans l'ensemble de musiques purement acoustiques où il y a une part de tradition forte et une part de création tout aussi forte. Cette création a souvent été suscitée par les nouveaux enjeux que représente la situation de migrant pour un musicien : en le plaçant dans une situation musicale nouvelle, elle va forcément orienter son travail d'artiste dans une perspective différente de celle d'un musicien qui serait resté au pays.

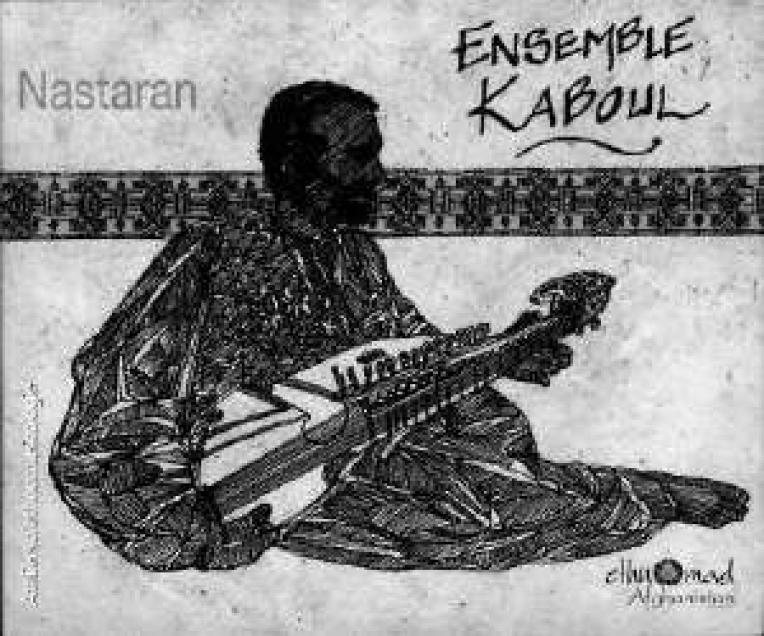

Cette collection, dédiée aux musiques migrantes, est axée sur la découverte d'artistes et d'ensembles exceptionnels, comme les musiciens afghans de l'Ensemble Kaboul. Leur musique est issue de la tradition populaire afghane, mais ils la jouent avec une sensibilité de gens qui vivent en Occident. Le chef du groupe a par ailleurs fait des études complètes de guitare classique et de composition. Il utilise sa formation occidentale dans ses arrangements et dans sa pratique de musicien oriental, mais sans en utiliser le langage.

Son langage reste purement afghan et il le revendique comme étant la musique qu'il a envie de présenter. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de fusion musicale à proprement parler, mais plutôt une certaine exigence technique, un soin apporté à la qualité de la production, mis au service de la musique.

Cette collection est motivée par le constat d'une qualité musicale, dans certains cas remarquable, puis par un désir d'aller plus loin dans l'accompagnement de certains artistes. C'est jouer une partie de notre rôle associatif que d'ouvrir des portes, pour que ces musiques circulent et que ces musiciens aient l'occasion de s'exprimer. Ensuite, on s'assure que les disques sont bien distribués en cherchant un label intéressé ayant déjà un pied dans ce type de musiques. Cette collection peut intéresser des musiciens en situation de migration quel que soit leur nouveau lieu de résidence ?

L'idée de musiciens migrants est forcément très large. L'Ensemble Aznach, qui vient de sortir un disque dans cette collection, est composé de femmes tchétchènes, réfugiées politiques en Georgie. Il ne s'agit donc pas d'être étroit dans la définition.

Ces musiques migrantes ont autant de valeurs que des musiques qui seraient restées au pays, mais elles sont soumises à d'autres conditions. Après m'être concentré et je continue à le faire sur des musiques complètement ancrées dans leur contexte de terrain, je trouve passionnant d'aborder les musiques qui sont confrontées aux enjeux de l'émigration : c'est un travail qui va dans le sens du respect, de l'intégration et, évidemment de l'écoute de l'autre dans sa différence. Le projet de transformation du Musée d'ethnographie de Genève en « Esplanade des mondes » par l'élargissement à d'autres cultures provoque des résistances, est-ce que vos engagements sont en péril ?

Actuellement nous sommes en période de combat politique. Avec le système des votations en Suisse, la population de la Ville de Genève va se prononcer le 2 décembre pour ou contre le projet d'un espace culturel qui comprendra le Musée d'ethnographie, les Ateliers d'ethnomusicologie et le Département d'anthropologie de l'Université.

Ce projet a une longue histoire qui remonte à 30 ou 40 ans. Depuis 6 ans, une décision politique favorable a été prise. Mais une résistance de certaines forces extrémistes s'est élevée en réaction à ce projet.

Pour l'instant c'est le combat politique dans toute sa gloire, avec campagnes d'affichage sauvage dans les rues, provocations dans la presse et grands débats télévisés. On verra bien ce qu'il en ressortira. En tant qu'association culturelle, nous avons de toute façon une subvention qui nous permet de mener à bien nos projets.

Mais l'intégration à un si beau projet représente évidemment une perspective très positive, non seulement pour le Musée et les Ateliers, mais pour la région genevoise. Genève, qui fait déjà depuis longtemps son beurre de sa situation de ville internationale, aurait tout à gagner à pouvoir réaliser un tel projet. Vous êtes directeur de publication des Cahiers de musiques traditionnelles. La recherche peut-elle aider la musique et parvient-elle à rendre compte des évolutions de la création contemporaine ?

Les Cahiers sont une revue de professionnels - et donc de recherche fondamentale - puisqu'ils sont l'organe de la Société Française d'Ethnomusicologie, qui n'avait auparavant aucun organe propre. Ils réunissent surtout des articles consacrés à des recherches de terrain, aux dimensions théoriques et ethnographiques de la musique. Je remarque que la plupart des chercheurs ne se préoccupent pas des retombées de leur travail, ni d'ailleurs beaucoup de la création contemporaine.

On essaie dans chaque volume de les inciter à se préoccuper de ces questions-là. Certains numéros ont porté sur des thèmes comme les « Nouveaux enjeux » ou les « Métissages. » Mais de manière générale, ce n'est pas tellement le propos des ethnomusicologues. Personnellement, je le déplore, j'essaie, dans le cadre des Cahiers, d'engager le débat avec les ethnomusicologues sur des questions plus actuelles, pour qu'ils se situent par rapport aux nouvelles donnes ; mais, dans l'ensemble, la profession a encore plutôt tendance à les éviter. Qu'elle s'intéresse à des terrains proches ou lointains - nous avons par exemple pas mal de contributions sur le domaine français - elle préfère dans l'ensemble se concentrer sur la dimension scientifique de la discipline. Mais heureusement, la revue intéresse pas mal de gens hors des milieux spécialisés. À Genève, vous développez en parallèle une activité de recherche conséquente tout en oeuvrant pour la reconnaissance et l'accompagnement des projets artistiques.

Cette initiative des Ateliers n'est effectivement pas conventionnelle dans le cadre de l'ethnomusicologie. La revue scientifique répond à une attente. Mais les gens qui fréquentent notre association à Genève connaissent presque exclusivement les concerts et les stages qu'elle organise, qui attirent un large public.

Ensuite ils apprennent qu'il y a des cours (33 cours hebdomadaires de danses et musiques du monde donnés par des musiciens vivant en région genevoise), des disques etc. Mais ce qui a fait reconnaître l'association sur le plan local c'est la programmation de concerts, avec une proportion d'environ deux tiers d'artistes invités, en tournée, pour un tiers d'artistes résidants. Le but, depuis que l'association existe, est de développer progressivement tous les moyens possibles pour une meilleure connaissance et une meilleure diffusion de ces musiques. Propos recueillis par V.P. * Archives Internationale de Musiques Populaires, collection de terrain, 65 titres, VDE Contact

Ateliers d'ethnomusicologie Case postale 318

CH-1211 Genève 25

Tél. : 0041 22/731 55 96

[la.adem@mail-box.ch->la.adem@mail-box.ch] / www.adem.ch Laurent Aubert,

Laurent Aubert,

La Musique de l'autre

Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève,

Georg Editeur / Ateliers d'ethnomusicologie, 2001

Par cette double initiative, il engage l'ethnomusicologie, dans une société multi-culturelle, à accompagner l'élargissement de nos horizons artistiques

Laurent Aubert : L'idée n'est pas de renforcer l'exotisme de musiques qui ne nous appartiendraient pas, mais plutôt de signaler que c'est dans cette altérité que réside souvent l'intérêt premier qui attire quelqu'un d'ici vers une musique d'ailleurs. C'est un point de départ.

Maintenant, beaucoup de choses ont évidemment changé, pour moi qui travaille dans ce domaine depuis plus de vingt ans. L'autre est beaucoup plus proche que ce qu'il était dans les années 70, par l'immigration, par la diversification des voyages et les rencontres qu'ils suscitent.

Par ailleurs les métissages se sont accélérés, multipliés, développés, sous toutes les formes possibles et imaginables. La généralisation de ce processus date d'il y a une quinzaine d'années. Effectivement, le goût pour une musique d'une culture autre vient d'une affinité personnelle, née autour des dimensions de l'émotion ou de l'être que ces musiques - et notamment les plus traditionnelles - peuvent révéler. Il ne s'agit pas de nier ni d'émettre aucun jugement de valeur, quel qu'il soit, sur des phénomènes de métissage. Certains sont anciens comme les musiques afro-latino-américaines ; d'autres, comme ce qu'on appelle la fusion ou la world music, sont plus récents et expriment la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec ses besoins et ses réalités propres.

Dans ce bouquin, j'essaie de faire une sorte de bilan de toutes ces questions et de proposer quelques pistes, en insistant notamment sur le fait que la découverte de « la musique de l'autre » nous amène à remettre en question nos propres critères de valeurs et à aborder toute musique d'une oreille nouvelle. On associe aujourd'hui volontiers métissage et modernité. Est-ce le métissage qui s'est accentué ou sa reconnaissance ?

La revendication s'est accentuée. Mais je dirais que toute musique « orale », qui ne repose pas sur une tradition écrite, est par définition contemporaine et donc moderne, tant qu'elle est jouée : elle est simplement vivante.

Qu'on l'utilise comme moyen ou comme prétexte d'une revendication est en revanche nouveau. Mais la musique de l'Inde était moderne quand elle était jouée au xvie siècle et elle demeure moderne quand elle est jouée aujourd'hui. D'ailleurs la manière dont elle est jouée reflète le monde contemporain.

Si l'on pouvait par exemple comparer l'enregistrement actuel d'un jeune virtuose indien avec ce qu'aurait pu jouer son grand père, il y a cinquante ans, on verrait une grande différence au niveau du style et de l'interprétation. Et pourtant cette tradition est continue ; elle n'a pas connu de rupture, mais une évolution constante de ses formes traditionnelles. D'autres musiques se placent en rupture par rapport à une tradition, notamment par une intention de fusion ou par une recherche expérimentale, d'autres s'inscrivent très franchement dans un contexte technologique moderne en utilisant des instruments électroniques, informatiques qui permettent de développer de nouveaux timbres.

Je pense qu'il n'y a en tout cas pas de frontières, pas de barrières claires entre ce qui relève d'une tradition et ce qui s'en écarte : chaque démarche individuelle témoigne d'un dosage particulier de ces deux lignes de force. En fait, ce débat entre tradition et modernité n'a plus grand sens aujourd'hui.

La nouvelle collection de disques « Ethnomad » est le fruit de notre collaboration avec Arion à Paris. Les Ateliers d'ethnomusicologie contribuent à la production artistique et la maison de disques assure un rôle de production commerciale. Il s'agit d'enregistrements de studio et non de terrain.

Dans « Ethnomad » il y a « ethno », une vision novatrice des musiques du monde, il y a « nomade », car ces musiques bougent, elles sont intégrées au monde d'aujourd'hui, puis il y a « mad » pour le petit grain de folie et de génie qui fait que la musique est bonne et qu'elle est capable de nous émouvoir, de nous remuer. C'est la spécificité de cette collection par rapport à d'autres - y compris celle dont je m'occupe au Musée d'ethnographie de Genève* - d'être consacrée aux musiciens issus de la diaspora.

Je pense que c'est important qu'il y ait d'un côté, par exemple, les musiques villageoises du Botswana oriental et d'un autre côté des musiques de tel artiste ou ensemble vivant en Europe, avec un potentiel créatif et une qualité professionnelle qui puissent s'aligner sur le marché international.

Une autre caractéristique à laquelle nous tenons est de ne pas faire de concessions aux lois du marché, de ne pas nous sentir obligés par exemple d'habiller une production de nappes de synthétiseur pour qu'elle se vende mieux, mais de nous laisser guider d'abord par notre intuition et notre sensibilité dans les critères de sélection.

Il s'agit dans l'ensemble de musiques purement acoustiques où il y a une part de tradition forte et une part de création tout aussi forte. Cette création a souvent été suscitée par les nouveaux enjeux que représente la situation de migrant pour un musicien : en le plaçant dans une situation musicale nouvelle, elle va forcément orienter son travail d'artiste dans une perspective différente de celle d'un musicien qui serait resté au pays.

Cette collection, dédiée aux musiques migrantes, est axée sur la découverte d'artistes et d'ensembles exceptionnels, comme les musiciens afghans de l'Ensemble Kaboul. Leur musique est issue de la tradition populaire afghane, mais ils la jouent avec une sensibilité de gens qui vivent en Occident. Le chef du groupe a par ailleurs fait des études complètes de guitare classique et de composition. Il utilise sa formation occidentale dans ses arrangements et dans sa pratique de musicien oriental, mais sans en utiliser le langage.

Son langage reste purement afghan et il le revendique comme étant la musique qu'il a envie de présenter. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de fusion musicale à proprement parler, mais plutôt une certaine exigence technique, un soin apporté à la qualité de la production, mis au service de la musique.

Cette collection est motivée par le constat d'une qualité musicale, dans certains cas remarquable, puis par un désir d'aller plus loin dans l'accompagnement de certains artistes. C'est jouer une partie de notre rôle associatif que d'ouvrir des portes, pour que ces musiques circulent et que ces musiciens aient l'occasion de s'exprimer. Ensuite, on s'assure que les disques sont bien distribués en cherchant un label intéressé ayant déjà un pied dans ce type de musiques. Cette collection peut intéresser des musiciens en situation de migration quel que soit leur nouveau lieu de résidence ?

L'idée de musiciens migrants est forcément très large. L'Ensemble Aznach, qui vient de sortir un disque dans cette collection, est composé de femmes tchétchènes, réfugiées politiques en Georgie. Il ne s'agit donc pas d'être étroit dans la définition.

Ces musiques migrantes ont autant de valeurs que des musiques qui seraient restées au pays, mais elles sont soumises à d'autres conditions. Après m'être concentré et je continue à le faire sur des musiques complètement ancrées dans leur contexte de terrain, je trouve passionnant d'aborder les musiques qui sont confrontées aux enjeux de l'émigration : c'est un travail qui va dans le sens du respect, de l'intégration et, évidemment de l'écoute de l'autre dans sa différence. Le projet de transformation du Musée d'ethnographie de Genève en « Esplanade des mondes » par l'élargissement à d'autres cultures provoque des résistances, est-ce que vos engagements sont en péril ?

Actuellement nous sommes en période de combat politique. Avec le système des votations en Suisse, la population de la Ville de Genève va se prononcer le 2 décembre pour ou contre le projet d'un espace culturel qui comprendra le Musée d'ethnographie, les Ateliers d'ethnomusicologie et le Département d'anthropologie de l'Université.

Ce projet a une longue histoire qui remonte à 30 ou 40 ans. Depuis 6 ans, une décision politique favorable a été prise. Mais une résistance de certaines forces extrémistes s'est élevée en réaction à ce projet.

Pour l'instant c'est le combat politique dans toute sa gloire, avec campagnes d'affichage sauvage dans les rues, provocations dans la presse et grands débats télévisés. On verra bien ce qu'il en ressortira. En tant qu'association culturelle, nous avons de toute façon une subvention qui nous permet de mener à bien nos projets.

Mais l'intégration à un si beau projet représente évidemment une perspective très positive, non seulement pour le Musée et les Ateliers, mais pour la région genevoise. Genève, qui fait déjà depuis longtemps son beurre de sa situation de ville internationale, aurait tout à gagner à pouvoir réaliser un tel projet. Vous êtes directeur de publication des Cahiers de musiques traditionnelles. La recherche peut-elle aider la musique et parvient-elle à rendre compte des évolutions de la création contemporaine ?

Les Cahiers sont une revue de professionnels - et donc de recherche fondamentale - puisqu'ils sont l'organe de la Société Française d'Ethnomusicologie, qui n'avait auparavant aucun organe propre. Ils réunissent surtout des articles consacrés à des recherches de terrain, aux dimensions théoriques et ethnographiques de la musique. Je remarque que la plupart des chercheurs ne se préoccupent pas des retombées de leur travail, ni d'ailleurs beaucoup de la création contemporaine.

On essaie dans chaque volume de les inciter à se préoccuper de ces questions-là. Certains numéros ont porté sur des thèmes comme les « Nouveaux enjeux » ou les « Métissages. » Mais de manière générale, ce n'est pas tellement le propos des ethnomusicologues. Personnellement, je le déplore, j'essaie, dans le cadre des Cahiers, d'engager le débat avec les ethnomusicologues sur des questions plus actuelles, pour qu'ils se situent par rapport aux nouvelles donnes ; mais, dans l'ensemble, la profession a encore plutôt tendance à les éviter. Qu'elle s'intéresse à des terrains proches ou lointains - nous avons par exemple pas mal de contributions sur le domaine français - elle préfère dans l'ensemble se concentrer sur la dimension scientifique de la discipline. Mais heureusement, la revue intéresse pas mal de gens hors des milieux spécialisés. À Genève, vous développez en parallèle une activité de recherche conséquente tout en oeuvrant pour la reconnaissance et l'accompagnement des projets artistiques.

Cette initiative des Ateliers n'est effectivement pas conventionnelle dans le cadre de l'ethnomusicologie. La revue scientifique répond à une attente. Mais les gens qui fréquentent notre association à Genève connaissent presque exclusivement les concerts et les stages qu'elle organise, qui attirent un large public.

Ensuite ils apprennent qu'il y a des cours (33 cours hebdomadaires de danses et musiques du monde donnés par des musiciens vivant en région genevoise), des disques etc. Mais ce qui a fait reconnaître l'association sur le plan local c'est la programmation de concerts, avec une proportion d'environ deux tiers d'artistes invités, en tournée, pour un tiers d'artistes résidants. Le but, depuis que l'association existe, est de développer progressivement tous les moyens possibles pour une meilleure connaissance et une meilleure diffusion de ces musiques. Propos recueillis par V.P. * Archives Internationale de Musiques Populaires, collection de terrain, 65 titres, VDE Contact

Ateliers d'ethnomusicologie Case postale 318

CH-1211 Genève 25

Tél. : 0041 22/731 55 96

[la.adem@mail-box.ch->la.adem@mail-box.ch] / www.adem.ch

Laurent Aubert,

Laurent Aubert,

La Musique de l'autre

Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève,

Georg Editeur / Ateliers d'ethnomusicologie, 2001

articles liés

agenda

25 nove

01 mai

01 mai

VIVARAIS VIVANT

Veyras (07)

17

avri

avri

Les Gaspards en concer...

Saint gervais sur roubion (26)

07 > 08

fév

fév

Stage de chants polyph...

Lyon (69)

30

janv

janv

Colectivo Caliente &am...

Villeurbanne (69)

Voir tous les événementswebradio

vidéo à la une

Découvrir la chaîne du CMTRA46 cours du docteur Jean Damidot, 69100 Villeurbanne

communication@cmtra.org

Tél : 04 78 70 81 75